一年のちょうど半分を迎える6月30日。

この日に全国各地の神社で行われるのが**「夏越の祓(なごしのはらえ)」**です。

上半期にたまった罪や穢れを祓い、残り半年を健やかに過ごすための神事で、年末の「年越の祓」と対になる行事です。

目次

夏越しの祓えとは

夏越の祓とは

古くから日本では、一年を前半と後半に分け、それぞれの区切りに心身を清める習慣がありました。

年末の「年越の祓」が新年を迎えるための浄めであるのに対し、「夏越の祓」は暑さの厳しい夏を無事に乗り切るためのものです。

旧暦では6月は夏の終わりにあたり、病気や災厄が増える時期とされていました。

そこでこの時期にお祓いを行い、心身を整える風習が生まれたのです。

茅の輪くぐり

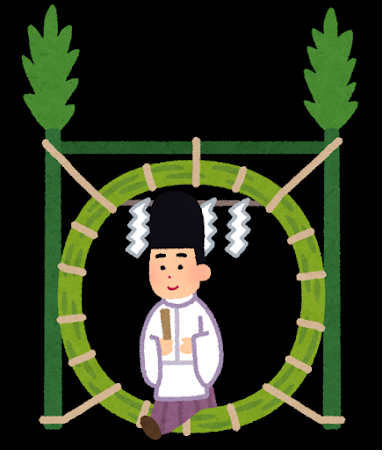

夏越の祓を代表する儀式が、神社の境内に設けられる茅(ちがや)の輪くぐりです。

由来

その昔、武塔神(むとうのかみ)が旅の途中で宿を求めたところ、裕福な弟・巨胆将来は断り、貧しい兄・蘇民将来は手厚くもてなしました。

後に再び訪れた神は、自らが素戔嗚尊(すさのおのみこと)であることを明かし、蘇民将来に茅の輪を腰につけるよう教えます。

その後、疫病が流行りましたが、蘇民将来の一族だけが無事だったといいます。

この故事から、茅の輪をくぐることで厄や災いを祓えるとされるようになりました。

作法

多くの神社では次の手順で輪をくぐります。

-

左回り

-

右回り

-

左回り

計3回くぐって正面へ進みます。

唱え言葉は

水無月の 夏越の祓 する人は 千歳の命 延ぶというなり

※作法や詞章は神社によって異なります。

スポンサーリンク

形代(人形)流し

もうひとつの代表的な儀式が「形代(かたしろ)」です。

紙や藁で作られた人形に自分の名前・年齢を書き、体をなでて穢れを移し、川や海に流します。

水の流れとともに厄を遠くへ流し去るという意味があります。

夏越ごはん

近年、夏越の祓に合わせて広がっているのが「夏越ごはん」です。

これは蘇民将来が素戔嗚尊をもてなした料理に由来し、粟や豆などが入った雑穀ごはんの上に、茅の輪を表した丸いかき揚げをのせます。

緑や赤の夏野菜、邪気を祓うとされる生姜のたれを添えるのが特徴です。

夏越の祓が行われる神社(東京近郊)

※日程・内容は年により異なるため、事前に公式サイトでご確認ください。

まとめ

夏越の祓は、半年分の厄を祓い、これから訪れる夏本番と残り半年を無事に過ごすための神事です。

茅の輪くぐりや形代流し、そして夏越ごはん──どれも古くからの祈りと暮らしの知恵が込められています。

今年は6月30日、近くの神社に足を運び、心身を清めてみてはいかがでしょうか。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://katsuaffiliate.com/zakki/nagosinoharae/trackback